周末社会实践集锦——追溯与探寻北京胡同文化的内涵与发展

——记金融学院双培16(互联网金融16-2、国际金融16-2)团支部周末社会实践活动

北京的胡同绝不仅仅是城市的脉络,交通的衢道,它更是北京普通老百姓生活的场所,京城历史文化发展演化的重要舞台。它记下了历史的变迁乍一看,北京的胡同都是灰墙灰瓦,一个模样。其实不然,只要你肯下点功夫,串上几条胡同,再和那的老住户聊上一阵子,就会发现,每条胡同都有个说头儿,都有自己的故事,都有着传奇般的经历,里面的趣闻掌故,时代的风貌,并蕴含着浓郁的文化气息,好像一座座民俗风情的博物馆,烙下了人们各种社会生活的印记。漫步其中,到处都是名胜古迹,细细品味又似北京的百科全书,不少胡同中的一块砖、一片瓦都有好几百年的历史了。从一个个大大小小的胡同院落中可以了解北京市民的生活,包括他们的生活方式、生活情趣和邻里关系。

周末社会实践活动之一

京城寻韵——梦回南锣古巷

在芮+导师张微和团支书张一文的带领下,实践第一组来到了南锣鼓巷,进行了主题为“探寻北京胡同文化”的周末社会实践活动。

初夏的北京,街道上行人熙熙攘攘,步入南锣的主街道,一派商业气息扑面而来,游人如织,喧嚣热闹。尽管如此,我们依旧看到几家凸显老北京风格的店铺。

紧接着,我们沿着主街道,来到左侧的黑芝麻胡同、帽儿胡同等等几个胡同。街道上行人稀少,一派老北京的气息扑面而来,一砖一瓦,一石一木,散发着历史的芬芳,传给后人以厚重历史感。静谧的上午我们走进黑芝麻胡同,门户里走出的这位老大爷,衣着朴实。老大爷已经在这胡同中住了11年,见证了这十多年中,南锣鼓巷的变化。

除了进行胡同文化的调查,我们还对南锣鼓巷进行了一系列的采访,涉及南锣鼓巷里的志愿者、以及古巷内的居民以及游客。大家也深刻认识到,古巷由于商业化而日趋同化。

经过参观和采访,社会实践活动也已经接近尾声,同学们站在南锣鼓巷的入口合影留念。关于胡同文化,我们做了一次感触颇深的了解。希望就如那位爽朗的老爷爷说的:“未来一定还会有人愿意住在胡同里,虽然老一辈儿和新一辈儿的思想完全不同,但文化嘛,就是用来传承的,总会有东西被留下来。”

周末社会实践活动之二

京韵大栅栏

双培16团支部的第二组同学来到位于前门地铁站附近的大栅栏地区,对北京胡同的“土著”居民进行了调查采访。

上午九点整,王禹诚、刘华、霍达、王宪、付志宇、李海阳、屈天艺与李天、魏婷集合在前门步行街口,一同步行兼具传统与商业气息的街道,寻找大栅栏的胡同居民,切身感受老北京文化。经过分组分工,王禹诚和刘华两组分别去往大栅栏不同区域。

第一小分队组首先在街道胡同里采访了一位90岁高龄的老太太,老人工作时搬来并定居于此,王禹诚向她询问多年以来胡同的变化,她回答,胡同里建筑变化不大,商铺变换的不少。之后大家采访了一对中年夫妇问他们对于目前施工建筑的看法,他们答道,这样的建筑既要求现代化,又要保留传统的模样,有些不伦不类。同时采访者通过谈话向二人了解在这里生活的便利性,他们答道,吃水有固定的提水点,不远是便民商店,生活比较方便。

第二小分队一行人走过取灯胡同,转过南火扇胡同,在沿街的一家商铺与第二位受访者进行交流,通过交谈得知这位青年人生活在附近的胡同中,也是在这里长大的。采访者和受访者用京腔谈话,青年业主表示最近这些年胡同周围变化很大、很快,拆迁与搬离,整改与新建,小时候爱吃的东西还是那个名字,却多已经换了店主,变了味儿。

通过本次实践活动,同学们从繁华的商业区走进胡同,走进人家,亲身体会胡同中建筑、语言交流中的文化,在商业建设与传统生活方式的对比中,在切身的采访与媒体记录中,感受胡同变迁,感悟京味文化。

周末社会实践活动之三

春日南锣 走进喧嚣背后的静谧之处

在芮+导师张微和团组委马新宇的带领下,我们来到了位于北京鼓楼与地安门之间的南锣鼓巷,进行了主题为探寻 “北京胡同文化”的周末社会实践活动。

当天,我们先后探寻了炒豆胡同、板厂胡同、东棉花胡同……尽管主巷子已改成商业街——除了店铺大多是咖啡店、茶馆、酒吧,还有一些四合院旅店——但是小巷中仍然生活着一些居民。起初,他们平静的生活被胡同的商业化所打破,人、车流量较大,十分吵闹,但是经政府整顿,限制部分车辆驶入之后,取得了可喜的改观,但仍存在一些问题。

一些年龄大的居民反映,胡同过度的商业化限制了他们的出行;小巷子存在一些“拆墙打洞”的现象;对老房子没有很好地修缮,盲目追求效益,只做表面功夫,存在安全隐患等等。

诚然,胡同商业化有利于吸引外国游客参观,让他们体验老北京的风土人情,但是,最传统的胡同文化却被日渐繁华、熙攘的商业所替代,这仿佛陷入一个怪圈……

随着社会的快速发展,新旧融合已成为一种趋势。门外是古老中国胡同的往日烟尘,门里是熟悉的蓝山咖啡和杜松子酒。似有似无间,仿佛在古今交错的时间里徜徉,在中西合璧的空间里感受传统与时尚的激情碰撞。

在短短半天的实践活动中,我们漫步于南锣鼓巷,感受着传统特色的民居、浓烈的商业气氛的同时,更深地感受到历史的延续,文化的传承。在这里,文化更多的体现在人与人的之间关系,即远亲不如近邻的互相关爱,孩子们在胡同里无拘无束地跑来跑去,大人们交往攀谈相互沟通的和谐环境……

周末社会实践活动之四

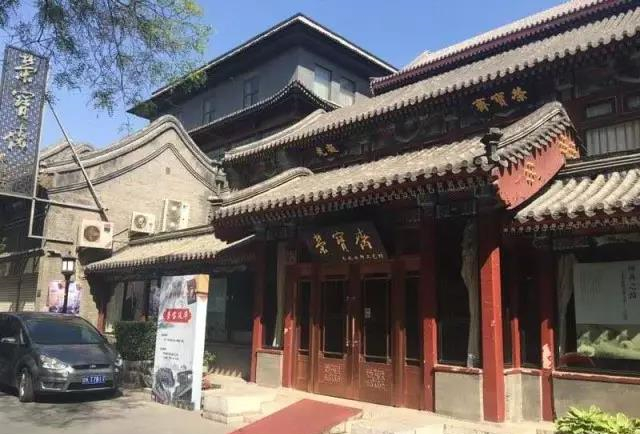

琉璃厂中最后的胡同

双培16团支部的第四小分队来到了琉璃厂古文化街,进行了以“探寻北京胡同文化”为主题的周末实践活动。

相较于热闹非凡的南锣鼓巷、钟鼓楼大街,琉璃厂可以说有些冷清。这是因为琉璃厂起源于清朝,各地赶来参加科举考试的书生汇聚于此,因此这里多出售笔墨纸砚、文玩字画等等。我们在琉璃厂古文化街看到的也是一家家的商业化的店铺,他们依旧同以前一样买着各种各样的毛笔、宣纸,也有非常精致的砚台、字画,仿佛置身于清朝的古街一般。

同时我们在街上遇到了许多老人,虽然整条街趋于商业化,周围也多是高楼住宅,但是我们在采访了一群老奶奶后得知,在这条街的北面的胡同全部拆除,而南面还是留存着许多胡同的,很幸运的是,她们正是住了一辈子胡同的人。她们拥有老北京人的热情,很健谈,很自信的告诉我们说直到现在也依旧热爱着她们的胡同。奶奶们说,胡同和楼房终究是不同的,住在胡同的邻居们不仅认识还经常一起聊天、织毛衣,而住在楼房里没一个人认识,很憋屈。

最后我们在街上找到了通向胡同的小巷,但是里面就是当地的住户,由于我们人太多怕打扰到他们正常的生活就于此止步了。

没有类似南锣鼓巷的小吃店、小玩意店,这条琉璃厂古文化街只能以笔墨书画吸引人,它的规模也许从清朝到现在越来越小,放到如今绝不会是人们出玩的最佳选择地点。但是依旧有许多人围绕着它生活了近百年,看着它从以前的人来人往,到如今周围的胡同只留下一小半,街上除了几个老人,就是周围的商户和零星的客人。胡同随着时代的发展规模在逐渐减小是不争的事实,它确实是北京的标志,但是却不再适应北京的高密度人口。或许我们采访到的老奶奶已经是琉璃厂最后的胡同居民了,也或许在文化越来越被重视的今天,这片街区依旧生生不息。

结语:

从小在北京城胡同中长大的我们对胡同有着非凡的感情,身在她的怀抱中,也想解读关于她的故事。从元朝开始,几百年来,胡同有着她独特的实用功能和文化内涵。北京胡同的走向多为正东正西,不偏不斜,它的各个分叉连着老北京四合院。别看这胡同从外表上看模样都差不多,但它们的特色却各不相同。胡同既是人们出行的道路,家庭的庇护,也是一种中华文化。尤其是胡同有意思的名字,值得我们细细品味一番。更加珍贵的,是住在胡同中的老城根中的人们,那些邻里之间的小故事,总是那么让人感到亲切。北京的胡同,它每一块砖头每一片瓦,都有着不为人知的百年故事。胡同发展到今天,有很多因为城市建设被拆除。存留下来为数不多的胡同,有的依然是人们的居住的必要,但人们的居住形式也发生了变化,而有的被改造成了景点保护起来,个中滋味,需要我们走进胡同,去追溯与探寻。